► Inhaltsverzeichnis Kapitel (ausklappbar)

Begriffsbestimmung

Sozialpsychiatrie und Gemeindepsychiatrie

Für die Begriffe Sozialpsychiatrie und Gemeindepsychiatrie gibt es zurzeit keine allgemein anerkannten Definitionen. Mal werden sie synonym verwandt, mal wird Sozialpsychiatrie mit Soziotherapie gleichgesetzt; einige halten die Sozialpsychiatrie generell für überflüssig. Beide Begriffe spielen jedoch in der Diskussion um die psychiatrische Versorgung eine zentrale Rolle, sodass wir hier einen Klärungsversuch unterbreiten möchten.

Sozialpsychiatrie (engl. social psychiatry)

ist eine Schwerpunktbildung in der Auseinandersetzung mit den psychiatrischen Aufgaben. Sie betont in ihrer theoretischen und praktischen Arbeit die soziale Dimension psychischer Störungen. Sie engagiert sich für die Verwirklichung einer gemeindepsychiatrischen Organisation der Versorgung und bewahrt dabei gleichzeitig die Fähigkeit zur kritischen Infragestellung ihrer Praxis.

Gemeindepsychiatrie bzw. kommunale Psychiatrie (engl. community psychiatry)

Der Begriff wird benutzt zur Bezeichnung einer wohnortnahen Versorgung gerade auch schwer und chronisch psychisch erkrankter Menschen, bei denen häufig auch eine seelische Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX vorliegt. Charakteristisch dafür ist ein Vorgehen, bei dem präventive, kurative sowie rehabilitative Angebote für die hilfsbedürftigen Menschen in dem von ihnen gewünschten Lebensumfeld leicht zugänglich und fallbezogen gut koordiniert zur Verfügung stehen. Dabei werden auch nicht-fachspezifische Angebote und Hilfen aus dem sozialen Umfeld einbezogen. Von diesem Idealzustand sind die meisten Regionen derzeit noch weit entfernt. Für Personenkreise mit einem erschwerten Zugang erfüllt der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hier eine wichtige subsidiäre Funktion. Gemeindepsychiatrie setzt sich ein für mehr Toleranz und soziale Unterstützung zugunsten der Betroffenen und ihrer Angehörigen und dient damit dem Ziel der Inklusion.

Sozialpsychiatrische Grundhaltung und Arbeitsfelder

Der Begriff Sozialpsychiatrie bezeichnet eine Grundhaltung, die sich bei der Arbeit in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen bewähren muss (Elgeti 2010). Diese Grundhaltung hat drei Aspekte:

-

Betonung der sozialen Dimension psychischer Störungen in der theoretischen und praktischen Beschäftigung mit psychiatrischen Fragestellungen

-

Einsatz für die Verwirklichung einer gemeindepsychiatrischen Organisation der Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen

-

Verpflichtung zu einem offenen Dialog und einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Hilfsbedürftigen, Angehörigen und sonstigen Beteiligten

Als Bestandteil jeder psychiatrischen Tätigkeit bei der Beratung und Behandlung, Betreuung und Begutachtung hilfsbedürftiger Personen richtet Sozialpsychiatrie ihre besondere Aufmerksamkeit auf die sozialen Bedingungen der Entstehung und des Verlaufs, der Therapie und Rehabilitation psychischer Störungen. Das gilt für die Arbeit auf der Station, in der Tagesklinik oder Institutsambulanz einer psychiatrischen Klinik genauso wie in der ambulanten kassenärztlichen Versorgung, in einer Behörde oder einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen.

Als spezialisierte Disziplin bildet Sozialpsychiatrie eigene Institutionen, wobei eigene Profilbildung und partnerschaftliche Kooperation mit dem Umfeld Hand in Hand gehen. Solche Institutionen existieren sowohl in der Lehre (z.B. Sozialpsychiatrische Zusatzausbildungen) und Forschung (z.B. Sozialpsychiatrische Universitätsabteilungen), als auch in der Krankenversorgung (z.B. Sozialpsychiatrische Hilfsvereine) und im Öffentlichen Gesundheitsdienst (z.B. Sozialpsychiatrische Dienste). Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi) gibt es inzwischen für jede kommunale Gebietskörperschaft. Aufgrund heterogener landesgesetzlicher Regelungen und lokaler Traditionen weisen sie allerdings in ihrem Aufgabenspektrum und in ihrer jeweiligen Zuständigkeit große Unterschiede auf. In Bayern und Baden-Württemberg übernehmen in der Regel freie Träger diese Aufgaben. In den anderen Bundesländern arbeiten sie meistens in kommunaler Trägerschaft und übernehmen hier auch hoheitliche Aufgaben.

Als gesundheitspolitische Bewegung streitet Sozialpsychiatrie für die Rücknahme sozialer Ausgrenzungsprozesse gegenüber psychisch kranken Menschen und greift damit weit über den fachlichen Rahmen psychiatrischen Handelns hinaus. 1970 verbündeten sich sozialpsychiatrisch gesinnte Fachleute, Betroffene und Angehörige in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP). Ein Jahr später wurde die Aktion Psychisch Kranke (APK) e.V. gegründet, in der führende Reformkräfte gemeinsam mit Repräsentanten der Gesundheits- und Sozialpolitik auf Bundesebene seitdem der Psychiatriereform immer wieder neue Impulse geben. Die allmählich stärker werdende Selbsthilfebewegung der Betroffenen und ihrer Angehörigen führte zur Gründung des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker (BApK) e.V. im Jahre 1989 und des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen (BPE) e.V. im Jahre 1991.

Klinische und psychosoziale Sichtweisen

Die Sozialpsychiatrie wendet sich in besonderer Weise den sozialen Belangen psychischer Störungen zu. Das erfordert einen genauen Blick auf psychosoziale Zusammenhänge, was den vorwiegend somatisch-medizinisch geschulten Professionellen oft schwerfällt. Der ihnen geläufige “klinische Blick” bemüht sich um eine differenzierte Erfassung der psychopathologischen Symptomatik und bestimmt nach der diagnostischen Einordnung die indizierte Therapie und die wahrscheinliche Prognose.

Ohne den Wert eines solchen Vorgehens zu leugnen, fordert der “psychosoziale Blick” dagegen auch eine Besinnung auf die Persönlichkeit des psychisch Kranken in seinen eigenen lebensgeschichtlichen und sozialen Kontexten. Nur über diesen Weg ergibt sich ein Zugang zum Verständnis der Lage des hilfsbedürftigen Menschen, und nur so lassen sich therapeutische Perspektiven mit ihm und für ihn erschließen. Dies kann auch für die damit befassten Fachleute eine Quelle besserer Selbstkenntnis und wachsender beruflicher Befriedigung sein.

Wichtige Impulse für die Entwicklung psychosozialer Sichtweisen in der Psychiatrie setzen die seit den 1990er Jahren vielerorts entstandenen Psychose-Seminare. Hier tauschen sich psychiatrische Fachleute außerhalb therapeutischer Kontexte mit Betroffenen und Angehörigen “auf Augenhöhe” über ihre jeweiligen Erfahrungen in psychiatrischen Krankheitsphasen aus. Dieser “Trialog” genannte Austausch bereichert die daran beteiligten Personen durch ein besseres Verständnis der jeweils anderen Perspektiven und fördert auch allgemein die Einsicht in die Notwendigkeit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der psychiatrischen Krankenversorgung, Lehre und Forschung.

Psychiatriereform

Meilensteine der Psychiatriereform

Im Auftrag des Deutschen Bundestages erarbeitete 1971-1975 eine unabhängige Expertenkommission einen Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland (Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1975). Diese sogenannte Psychiatrie-Enquete von 1975 stützte sich auf eine umfassende Bestandsaufnahme der psychiatrischen Versorgungssituation in Deutschland, ausländische Vorbilder, eigene Praxismodelle und Planungskonzepte. Sie beschrieb vier grundlegende Probleme und gilt als erster Meilenstein der Psychiatriereform in Westdeutschland (Abbildung E1). In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) verfassten psychiatrische Fachleute schon 12 Jahre vorher mit den Rodewischen Thesen von 1963 eine Reformagenda, deren Wirkung in der Folgezeit aber begrenzt blieb (Internationales Symposium über psychiatrische Rehabilitation 1963).

Tabelle 1: Die vier zentralen Themen der Psychiatrie-Enquete von 1975

| 1 | Die unzureichende Unterbringung psychisch Kranker und Behinderter in den psychiatrischen Krankenhäusern und das Fehlen alternativer Einrichtungen, welche die stationäre Versorgung im Krankenhaus ergänzen. |

| 2 | Der Mangel an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für Alkoholkranke und Drogenabhängige, für psychisch kranke alte Menschen und erwachsene geistig Behinderte. |

| 3 | Die unzureichende Kapazität an Psychotherapie für die große Zahl seelisch bedingter und seelisch mitbedingter Krankheiten. |

| 4 | Die mangelhafte Koordination aller an der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter beteiligten Dienste, insbesondere der vielfach unzulänglichen Beratungseinrichtungen und sozialen Dienste. |

Nach 1975 versuchte die westdeutsche Bundesregierung, über Modellvorhaben die Umsetzung dessen voranzutreiben, was die Enquete empfohlen hatte: Ein “kleiner” Modellverbund förderte von 1976 bis 2003 viele einzelne Dienste, die neue Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen entwickeln und erproben wollten. Außerdem wurde für die Jahre 1981 bis 1985 ein “großes” Modellprogramm „Psychiatrie“ aufgelegt, um in ausgewählten Regionen eine nahtlose, gut abgestimmte Gesamtversorgung psychisch erkrankter und seelisch behinderter Menschen modellhaft zu erproben.

Nach Auswertung der Ergebnisse dieses Modellprogramms im Auftrag der Bundesregierung wurden die Empfehlungen der Expertenkommission von 1988 zum zweiten Meilenstein der Psychiatriereform. Darin wurde die Lage der chronisch psychisch erkrankten Menschen in den Blickpunkt gerückt und Wert gelegt auf die Funktionen eines bedarfsgerechten Versorgungssystems, statt sich nur auf dessen Strukturen zu konzentrieren (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1988).

Bei chronischen und schweren psychischen Beeinträchtigungen (Severe Mental Illness; SMI) gibt es häufig einen komplexen Hilfebedarf, der individuell sehr unterschiedlich ist und in seiner Art und seinem Umfang schwanken kann. Das erfordert eine sorgfältige und flexible personenzentrierte Planung und Koordination der Hilfen im Einzelfall. Psychiatrische Institutionen stützen sich jedoch traditionell auf ein begrenztes und oft genau definiertes Versorgungsangebot für die dort betreuten hilfsbedürftigen Personen, an das diese sich dann anpassen müssen. Für den umgekehrten Prozess der Anpassung der institutionellen Angebote an den individuellen Hilfebedarf hat die APK 1994 bis 1996 Standards für eine personenzentrierte Hilfeplanung entwickelt und damit einen dritten Meilenstein der Psychiatriereform gesetzt (“Individuelle Hilfeplanung (IBRP) Arbeitshilfe 11” 1996).

Den bisher letzten Meilenstein der Psychiatriereform setzte die Ende 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK). Nachdem die UN-BRK von genügend Staaten gezeichnet wurde, trat sie im Mai 2008 international in Kraft, nach Ratifizierung durch die Bundesregierung am 26.03.2009 auch in Deutschland. Sie gilt damit auch in Deutschland als innerstaatliches Recht, an das entgegenstehendes Recht anzupassen ist. Zu den Grundsätzen, die in Artikel 3 dieses Übereinkommens niedergelegt wurden, gehört die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft – so steht es in der offiziellen deutschen Fassung. Der englische Text lautet „full and effective participation and inclusion in society“; das bedeutet: „Alle sind willkommen“ (Inklusion) und „Alle sind beteiligt“ (Partizipation). Inklusion ist die Weiterentwicklung und Neuausrichtung der lange Zeit unter dem Begriff „Integration“ laufenden Bemühungen: Integration meint die Eingliederung von Außenstehenden in die bestehenden Verhältnisse; diese müssen nun aber ihrerseits veränderungsbereit werden, um Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten gleichberechtigt in ihrer Mitte aufzunehmen.

Entwicklung Sozialpsychiatrischer Dienste

Die Vorgeschichte der SpDi reicht weit zurück ins 19. Jahrhundert (Haselbeck 1985). Schon Wilhelm Griesinger forderte 1868 die Schaffung sogenannter Stadtasyle als Ergänzung zu den psychiatrischen Anstalten. Deren Leiter blockten seine Initiative damals allerdings ab.

Aus Angeboten kommunaler Gesundheitsfürsorge und anstaltsbezogener Familienpflege entwickelte sich in der Weimarer Republik ein gemeindenahes System der “Offenen Fürsorge” an städtischen Gesundheitsämtern. Es wurde im Nationalsozialismus als Instrument einer fanatischen Rassenideologie vereinnahmt und auf “die Erkennung und Ausmerzung der Gemeinschaftsunfähigen” eingeschworen. Diese Perversion einer eigentlich präventiv und rehabilitativ ausgerichteten “Psychohygiene” in eine “Rassenhygiene” hat zum Schattendasein der kommunalen Daseinsvorsorge für psychisch erkrankte Menschen nach 1945 beigetragen.

Erst mit der beginnenden Psychiatriereform ab Mitte der 1960er Jahre erhielten gemeindepsychiatrische Ansätze wieder mehr Aufmerksamkeit. Vorreiter bei der Einrichtung der SpDi in den Bundesländern waren Berlin (1969) und Nordrhein-Westfalen (1969). Die Expertenkommission der Bundesregierung von 1988 definierte den “Baustein Sozialpsychiatrischer Dienst” als Bestandteil kommunaler gemeindepsychiatrischer Verbünde. Dabei beschrieb sie auch die Zielgruppe, das Aufgabenspektrum und die Organisationsprinzipien. Zusammen mit den psychiatrischen Versorgungskliniken sind SpDi die einzigen psychiatrischen Hilfsangebote, die flächendeckend in ganz Deutschland eine regionale Versorgungsverpflichtung haben. Als wohnortnaher ambulanter Dienst ist er seit über 20 Jahren in jeder Kommune verfügbar.

Die Auftragslage, das Leistungsspektrum und die Personalausstattung der SpDi sind in Deutschland nicht einheitlich geregelt; große Unterschiede gibt es nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften eines Bundeslandes (Elgeti and Erven 2018). Um den berufsgruppen- und länderübergreifenden fachlichen Austausch zu fördern, spezifische Fortbildungsangebote zu organisieren und Arbeitskonzepte zu entwickeln, gründete sich 2010 ein bundesweites Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste. Die dort kooperierenden Verbände formulierten 2012 ein Thesenpapier zu Kernaufgaben der SpDi und entwickelten darauf aufbauend fachliche Empfehlungen zu Leistungsstandards und Personalbedarf (Albers and Elgeti 2018).

Perspektiven einer kommunalen Psychiatrie

Eine recht verstandene kommunale Psychiatrie baut sich kein abgeschlossenes eigenes Versorgungssystem, sondern bringt ihre spezifische ethisch-fachliche Expertise in den verschiedenen Handlungsfeldern kommunaler Daseinsfürsorge mit ein (Elgeti 2015). Die dabei hauptsächlich zu berücksichtigenden Handlungsfelder lassen sich wie folgt gruppieren:

-

Lebensphasen mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf: Kinder und ihre Eltern stärken, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Verselbständigung unterstützen, Selbstbestimmung und Teilhabe im Alter sichern;

-

Kernbereiche gesellschaftlichen Lebens: Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung ermöglichen, bedarfsgerechtes und bezahlbares Wohnen fördern;

-

Grundformen sozialer Ungleichheit: Inklusion von Menschen mit Behinderung fördern, Menschen mit Migrationserfahrung integrieren, Armutsfolgen mildern.

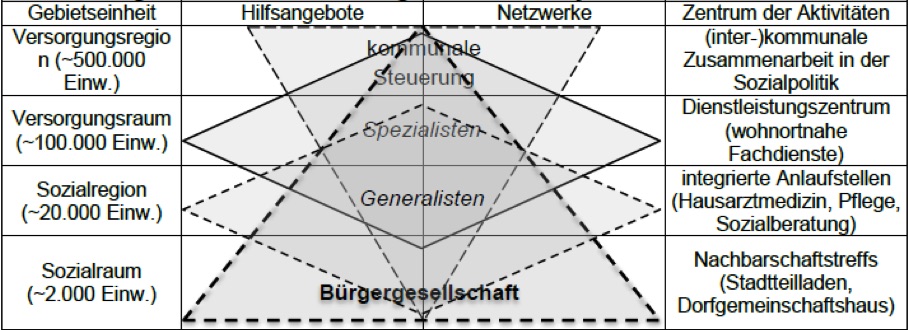

Eine integrierte Fach- und übergreifende Sozialplanung der Kommune unterstützt die Koordination und Steuerung solcher Handlungsfelder im Rahmen eines sinnvoll abgestuften Hilfesystems (stepped care). Es sollte eine klare Abgrenzung geben zwischen der Selbst- und Laienhilfe der Bürgergesellschaft, den allgemeinen Anlaufstellen (z.B. Hausarztpraxen und psychosoziale Beratungsstellen, ambulante Pflege und kommunale Sozialarbeit) und den Angeboten der psychiatrischen „Spezialisten“. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung und regelmäßige Fortschreibung von Konzepten und Plänen. Genauso wichtig sind ein handlungs- und wirkungsorientiertes Berichtswesen zur Qualitätssicherung von Hilfsangeboten sowie eine Vernetzung der Akteure und deren Beteiligung an den Planungsprozessen. Die Netzwerkgremien sind mitverantwortlich sowohl für den trialogisch zu gestaltenden Diskurs, als auch für eine praktikable und aussagekräftige regionale Psychiatrieberichterstattung.

Wesentlich für den Erfolg kommunaler Psychiatrieplanung ist die Verknüpfung der Ebenen individueller, institutioneller und regionaler Planung (Elgeti 2019): Aus den kumulierten Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von Einzelfallhilfen (Case Management) lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die Versorgungsplanung in der Region (Care Management) gewinnen. Dabei geht es einerseits um die Identifizierung von guten Beispielen (best practice) und Lücken im Hilfesystem (unmet needs), andererseits aber auch um datengestützte Vergleiche verschiedener Hilfsangebote innerhalb einer Angebotsform und zwischen einzelnen Teilregionen (Benchmarking). Für alle, die den Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention auf Inklusion ernst nehmen, ist Transparenz und Partizipation dabei oberstes Gebot. Deshalb gehört es zu einer guten Planung in der Psychiatrie, die beteiligten Akteure – einschließlich der Selbsthilfe-Organisationen – konsequent und in allen Phasen zu beteiligen: bei der Situationsanalyse, Konzeptentwicklung und Planung sowie bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen und der Ergebnisprüfung.

Zusammenarbeit

Therapeutischer Dialog

Für eine wirksame Hilfe bei psychischen Erkrankungen ist die gute Zusammenarbeit zwischen den helfenden Fachleuten und dem betroffenen Menschen sowie seinen näheren Bezugspersonen die notwendige Basis und das wichtigste Element. Deshalb benötigen alle in der psychiatrischen Fallarbeit eingesetzten Berufsgruppen ein Grundverständnis für die Bedeutung vertrauensvoller Beziehungen zu den hilfsbedürftigen Personen. Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, sich für einen tragfähigen therapeutischen Dialog einzusetzen, wird als psychotherapeutische Grundhaltung bezeichnet. Sie ist abzugrenzen von einer psychotherapeutischen Qualifikation im engeren Sinne, die man für bestimmte Psychotherapieverfahren erwerben kann, z.B. in der Verhaltenstherapie, tiefenpsychologischen Psychotherapie, Psychoanalyse oder systemischen Familientherapie.

Chancen und Risiken für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung eines therapeutischen Dialogs liegen nicht nur in der Hand der beteiligten Fachleute, sondern auch bei den Hilfsbedürftigen, und sie sind mitbedingt durch die Lage, in der diese sich befinden. Ihre Dialogfähigkeit kann je nach Art und Ausmaß der psychischen Beeinträchtigungen mehr oder weniger beeinträchtigt sein, und ihre Lebensumstände erzeugen oder verstärken womöglich Misstrauen gegen die angebotene Hilfe. Wer unter einem Verfolgungswahn leidet und das Erstgespräch mit dem hinzugerufenen Fachpersonal auf der Polizeiwache in Handschellen führen muss, tut sich schwer, in eine vertrauensvolle Beziehung einzutreten. Die Professionellen müssen sich in jedem Einzelfall ein unvoreingenommenes Bild über die aktuelle Situation machen und brauchen Einfühlungsvermögen, um mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass auch unter ungünstigen Ausgangsbedingungen ein therapeutischer Dialog gelingt.

Im Sinne des Prinzips „Hilfe zur Selbsthilfe” kommt es in der sozialpsychiatrischen Arbeit darauf an, die hilfsbedürftige Person dabei zu unterstützen, ihren Alltag möglichst eigenverantwortlich zu gestalten und auftretende Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Anders als in der klassischen Psychotherapie geht es in der Sozialpsychiatrie nicht nur um die Reflexion der bestehenden Beeinträchtigungen und die Ermutigung, neue Möglichkeiten des Fühlens, Denkens und Handelns zu erproben. Vielmehr braucht es hier je nach individueller Problemlage oft auch eine sorgfältig zu dosierende aktive Fürsorge, um durch Kompensation von Beeinträchtigungen erst einmal die Chancen für mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu verbessern.

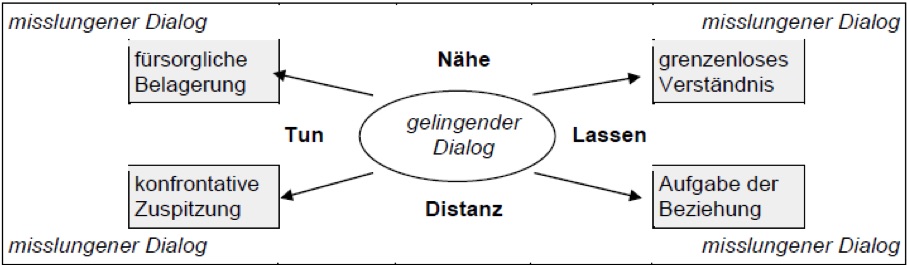

Um die therapeutische Beziehung wirksam gestalten zu können, ist auf Seiten des Fachpersonals eine kontinuierliche persönliche Zuständigkeit für den hilfsbedürftigen Menschen auch bei längerfristiger und wiederholter Inanspruchnahme sinnvoll. Für einen gelingenden Dialog muss die zuständige Fachkraft eine individuell angemessene Balance aus professionell bedachter Nähe und Distanz finden, mit einer den Umständen angepassten Mischung aus Tun und Lassen (Abbildung: Typologie therapeutischer Haltungen bei misslingendem Dialog). Hinweise für einen aus therapeutischer Sicht misslungenen Dialog sind ein grenzenloses Verständnis oder eine fürsorgliche Belagerung genauso wie eine konfrontative Zuspitzung oder die Aufgabe der Beziehung zur hilfsbedürftigen Person.

Interdisziplinäres Team

Für eine wirksame Hilfe bei psychischen Störungen ist nur in bestimmten Fällen ein interdisziplinäres Team mit Fachleuten aus mehreren Berufsgruppen nötig. Oft sind die Beeinträchtigungen nicht so schwerwiegend und klingen auch bald wieder ab, sie lassen sich dann oft mit Selbst- und Laienhilfe gut kompensieren. Möglicherweise verfügt die betroffene Person über gut funktionierende Bewältigungsmechanismen und soziale Unterstützung durch Partnerschaft, Angehörige bzw. Freunde oder geht zu einer Selbsthilfegruppe. Mangelt es an solchen Ressourcen oder reichen diese nicht aus, sollten Fachleute hinzugezogen werden. Hier kommt in erster Linie eine psychosoziale (Lebens-, Familien-, Sucht-) Beratungsstelle oder eine (hausärztliche, psychiatrische, psychotherapeutische) Kassenarztpraxis in Frage.

Sind diese Hilfsangebote mit dem erforderlichen Arbeitsaufwand und der Komplexität des Falles überfordert, kommen interdisziplinär besetzte Fachdienste zum Einsatz. Das gilt besonders für akute Krisen mit drohender Selbst- oder Fremdgefährdung und für chronische Krankheitsbilder, bei denen ausgeprägte psychische, körperliche und/ oder soziale Problemlagen ineinandergreifen. Deshalb gibt es interdisziplinäre Teams in Sozialpsychiatrischen Diensten, in ambulanten, teil- und vollstationären Angeboten psychiatrisch-psychotherapeutischer Kliniken und bei Leistungserbringern von Eingliederungshilfen. Zumindest die ambulanten Dienste können und sollten auch aufsuchend und nachgehend tätig werden. Die dort eingesetzten Fachkräfte kommen hauptsächlich aus den Berufsgruppen der Sozialen Arbeit, Krankenpflege, Medizin, Psychologie und Ergotherapie, sie sollten möglichst zusätzlich (sozial-) psychiatrisch oder psychotherapeutisch qualifiziert sein. Die Zusammensetzung des Teams und das Mischungsverhältnis der verschiedenen Berufsgruppen richten sich nach dem jeweiligen Schwerpunkt der Arbeit. In der letzten Zeit wächst die Einsicht, dass die Teams ihre Arbeit mit Hilfe qualifizierter Psychiatrie-Erfahrener, die Peer-Beratung und Genesungsbegleitung anbieten, noch wirksamer gestalten können.

Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team ermöglicht die Analyse komplexer und unübersichtlicher Problemlagen aus unterschiedlichen Perspektiven. Das betrifft in der Fallarbeit die Situationsklärung und Diagnostik beim Erstkontakt im Dienst oder während des Hausbesuchs ebenso wie bei Einzel- und Gruppentherapien im weiteren Verlauf. Eine wesentliche Bedeutung hat die kollegiale Beratung in regelmäßigen Teamkonferenzen: Der wechselseitige Austausch und die Unterstützung in schwierigen Fallkonstellationen tragen auch zur Relativierung und Bereicherung der je eigenen Sichtweisen bei.

Die gute Organisation eines interdisziplinären Teams in der psychiatrischen Versorgung ist eine anspruchsvolle Aufgabe: Um ein aufgabengerechtes breites Kompetenzspektrum abzusichern und auch in Urlaubs- oder Krankheitszeiten funktionsfähig zu bleiben, muss das Team eine Mindestgröße haben. Um den kollegialen Zusammenhalt zu bewahren, darf es auch nicht zu groß werden. Die Arbeitsbelastung ist gerecht zu verteilen, die informelle Kommunikation zu fördern. Unter diesen Bedingungen ist die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team für die darauf angewiesenen Menschen eine wirksame Hilfe und für die dort eingesetzten Fachkräfte ein attraktiver Arbeitsplatz.

Tabelle 04: Zehn Regeln für die interdisziplinäre Teamarbeit in der Psychiatrie

| 1 | Die Teammitglieder sollen ein breites Spektrum persönlicher und fachlicher Kompetenz repräsentieren. Ihre beruflichen Qualifikationen sollten eine Integration psycho-, pharmako- und soziotherapeutischer Verfahren erlauben. |

| 2 | Die optimale Teamgröße liegt zwischen 8 und 16 Mitgliedern, um genügend Vielfalt und eine gegenseitige Vertretung zu gewährleisten, ohne die Wirksamkeit der Kommunikation durch zu viele Teilnehmer zu gefährden. |

| 3 | Zentrum der interdisziplinären Zusammenarbeit sind regelmäßige Teamkonferenzen, je nach erforderlicher Intensität der Kommunikation mindestens 1x wöchentlich, mit einer Dauer zwischen 30 und 90 Minuten. |

| 4 | Eine gute Kommunikation unter den Teammitgliedern wird gefördert durch informelle Kontaktmöglichkeiten zwischen Terminen oder in der Mittagspause, aber auch auf Teamabenden, jährlichen Konzepttagen und Betriebsausflügen. |

| 5 | Für jede Klientin und jeden Klienten sollte es ein festes Betreuungs-Tandem geben mit einer Hauptansprechperson für den therapeutischen Dialog und einem zweiten Teammitglied aus einer anderen Berufsgruppe als Vertretung im Hintergrund. |

| 6 | Eine angemessene Begrenzung der Zahl aktuell betreuter Personen soll den einzelnen Teammitgliedern genügend Zeit für den direkten Klientenkontakt ermöglichen und zu einer gerechten Verteilung der Arbeitsbelastung im Team beitragen. |

| 7 | Alle Teammitglieder müssen wissen, wie viel Zeit sie welchen Dienstaufgaben widmen. Der Anteil direkter Einzel- und Gruppenkontakte aller Teammitglieder in der Fallarbeit (inkl. Fahrzeiten bei Hausbesuchen) sollte nicht unter 50% der Gesamtarbeitszeit sinken. |

| 8 | Die Teamleitung soll in ihrem Führungsverhalten nach Möglichkeit Verantwortung delegieren, Teammitglieder an Entscheidungen beteiligen und eine Balance zwischen Beständigkeit und Veränderung der Arbeit im Team fördern. |

| 9 | Für die Sicherung der Rahmenbedingungen der Arbeit (personell, sachlich und finanziell) sind nicht die einzelnen Teammitglieder, sondern die Führung des Einrichtungsträgers in Rückkoppelung mit der Teamleitung verantwortlich. |

| 10 | Alle Bemühungen um Organisation und Reorganisation sollten sich auf das ausrichten, was mit dem französischen Verb organiser gemeint ist: planvoll gestalten und zu einem lebendigen Ganzen zusammenfügen. |

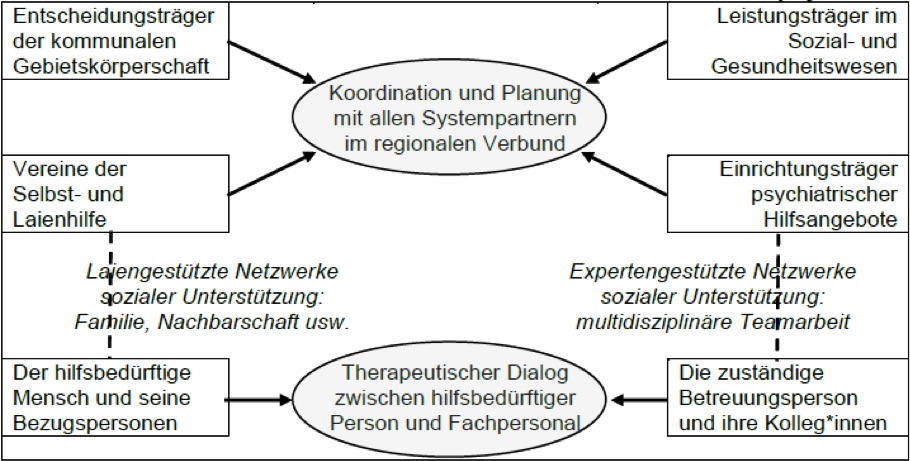

Regionaler Verbund

Psychisch beeinträchtigte Menschen sind gerade bei einem chronischen Verlauf ihrer Erkrankung und einem komplexen Hilfebedarf meist gleichzeitig oder nacheinander auf Leistungen verschiedener Einrichtungsträger angewiesen. Die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen und Institutionen ist deshalb eine unverzichtbare Voraussetzung für die Koordination und Planung, Evaluation und Steuerung gemeindepsychiatrischer Hilfen, sowohl im Einzelfall, als auch auf der regionalen Ebene (Tabelle 05). Im Zuge der Psychiatriereform hat sich das Versorgungssystem in Deutschland stark ausdifferenziert. Bei der Entwicklung der unterschiedlichen Hilfsangebote kam es allerdings zu erheblichen regionalen Ungleichheiten, verbunden mit deutlichen Anzeichen für Unter-, Über- und Fehlversorgung.

Die zahlreichen Leistungsträger und Anbieter von Hilfen befinden sich in einer zunehmend marktwirtschaftlich geprägten Konkurrenz und arbeiten oft neben- oder gar gegeneinander; das ist ein großes Hindernis für eine gute Kooperation. Unter diesen Voraussetzungen wächst die Bedeutung einer verbindlichen psychiatriepolitischen Rahmensetzung für die Koordination und Planung gemeindepsychiatrischer Versorgungssysteme. Das ist die Aufgabe der Sozial- und Gesundheitspolitik auf den Ebenen des Bundes, der Länder und der Kommunen. Die dafür Verantwortlichen werden dieser Herausforderung bisher jedoch oft nicht gerecht.

Eine fallbezogene Zusammenarbeit im regionalen Verbund ist erforderlich bei der Hilfeplanung und bei der Koordination mehrerer Leistungen unterschiedlicher Einrichtungsträger für eine Person mit komplexem Hilfebedarf. In solchen Fällen hat es sich bewährt, im Einvernehmen mit dem betroffenen Menschen eine ihn betreuende Fachperson damit zu beauftragen, bei weiteren, andernorts erbrachten Leistungen die Koordination der Hilfen zu übernehmen (Clinical Case Management, koordinierende Bezugsperson). Dieser Standard sollte auch für die rechtzeitige Nachsorgeplanung im Anschluss an einen Klinikaufenthalt gelten, selbst wenn keine Eingliederungshilfen erforderlich sind.

Die Träger der Eingliederungshilfe (EGH) sind nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) verpflichtet, einen Gesamtplan zu erstellen; falls bei komplexem Hilfebedarf mehrere Rehabilitationsträger in Frage kommen, ist ein Teilhabeplanverfahren durchzuführen. Die Anzahl der möglichen Rehabilitationsträger beträgt inzwischen acht, und dazu kommen noch die Integrationsämter. Der hilfsbedürftige Mensch ist in jedem Fall aktiv in die Hilfeplanung einzubeziehen, auf seinen Wunsch zusätzlich auch Personen seines Vertrauens, z.B.

-

Angehörige,

-

Freunde,

-

betreuendes Fachpersonal von Leistungserbringern oder

-

Selbsthilfe-Vertretung.

Falls eine gesetzliche Betreuung mit entsprechendem Wirkungskreis besteht, muss auch die Betreuerin oder der Betreuer dabei sein. Die Leistungsträger sollten im Planungsverfahren immer einen vertrauenswürdigen Fachdienst mit spezieller Expertise hinzuziehen, z.B. den kommunalen Sozialpsychiatrischen Dienst. Bei einem Neuantrag, einer Hilfeplanfortschreibung mit wesentlicher Änderung des Leistungsspektrums oder auf Wunsch einer am Verfahren beteiligten Person ist die Durchführung einer gemeinsamen Hilfeplankonferenz angezeigt.

Nach § 12 SGB IX sind die Rehabilitationsträger verpflichtet, die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs zu unterstützen, insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informationsangeboten. Dazu muss es eine schon im Vorfeld des Planungsverfahrens wohnortnah verfügbare, niederschwellig zugängliche und fachkundig besetzte Ansprech- und Beratungsstelle geben, die diese Funktion im Auftrag der Rehabilitationsträger übernimmt und verbindlich mit der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-Beratungsstelle (EUTB) nach § 32 SGB IX zusammenarbeitet. Die EUTB ihrerseits benötigen eine spezielle Expertise für die Peer-Beratung bei psychischen Beeinträchtigungen und seelischen Behinderungen, die durch die Beschäftigung von entsprechend qualifizierten psychiatrie-erfahrenen Genesungsbegleitern gewährleistet werden kann.

Tabelle 5: Leistungsgruppen und die dafür zuständigen Träger (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. 2019)

Rehabilitationsträger | Leistungen zur med. Rehabilitation | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Unterhaltssichernde u. and. ergänz. Leistungen | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | Leistungen zur sozialen Teilhabe |

Träger der gesetzlichen Krankenversicherung | X |

| X |

|

|

Träger der gesetzlichen Rentenversicherung |

X |

X |

X |

|

|

Alterssicherung der Landwirte |

X |

|

X |

|

|

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung |

X |

X |

X |

X |

X |

Bundesagentur für Arbeit |

| X | X |

|

|

Träger der öffentlichen Jugendhilfe |

X |

X |

|

X |

X |

Träger der Eingliederungshilfe |

X |

X |

|

X |

X |

Träger der Kriegsopfer-Versorgung und -Fürsorge |

|

X |

X |

X |

X |

Integrationsämter (nicht Reha-, aber Sozialleist.-Träger) |

|

X |

|

|

|

Für die fallunabhängige Zusammenarbeit der Akteure im regionalen Verbund wurden im Laufe der Psychiatrie-Reform in Deutschland verschiedene Vorschläge gemacht, ohne dass sich daraus eine allseits anerkannte einheitliche Struktur entwickelt hätte. Die Psychiatrie-Enquete von 1975 empfahl zur Koordination und Planung eines sogenannten Standardversorgungsgebietes (150.000‒350.000 Einwohner) einen Psychosozialen Ausschuss zur Beratung des Kommunalparlaments (Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1975). Er sollte bestehen aus Delegierten ebenfalls einzurichtender Koordinationsgremien, und zwar getrennt für Dienste (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft; PSAG), Einrichtungsträger, Kostenträger und kommunale Ämter bzw. Behörden. Dieses Organisationsmodell war vorher nirgends ausprobiert worden und scheiterte in der Folgezeit. Allenfalls die Dienste fanden in einer regionalen PSAG zusammen, die anderen Systempartner sahen in der Regel keinen Bedarf, verbindlich miteinander zu kooperieren.

Das nach der Psychiatrie-Enquete aufgelegte Modellprogramm wurde von einer Expertenkommission der Bundesregierung ausgewertet, die in ihren Empfehlungen von 1988 einen neuen Vorschlag zur Koordination und Steuerung machte (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1988). Nun ging man von den kommunalen Gebietskörperschaften als maßgeblichen Planungseinheiten aus, obwohl diese vielerorts dafür eigentlich zu klein sind. Allen Kommunen wurde empfohlen, eine Stelle zur Psychiatriekoordination einzurichten, die ihrerseits einen Beirat zu ihrer Unterstützung berufen sollte, bestehend aus Vertretungen verschiedener Systempartner. Man setzte also ganz auf die Initiative und Autorität der Kommunen, denen aber in der Regel die Kompetenzen und Instrumente fehlten, ein so komplexes System zu dirigieren (Elgeti and Machleidt 1990).

Die seit den 1990er Jahren zu beobachtende Infragestellung des Wohlfahrtsstaates beinhaltet auch das Risiko einer Vernachlässigung der besonders schwer beeinträchtigten Menschen. Dagegen steht die UN-BRK, die seit 2009 in Deutschland geltendes Recht ist. Sie fordert für alle Menschen, unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit:

-

Inklusion und Partizipation,

-

Vermeidung von Zwang und Bevormundung

-

Selbstbestimmung und Teilhabe mitten in der Gesellschaft.

Danach müssen die Selbsthilfe-Organisationen der Psychiatrie-Erfahrenen und ihrer Angehörigen im Sinne einer trialogischen Psychiatrie auch an der Zusammenarbeit im regionalen Verbund und an der Versorgungsplanung gleichberechtigt beteiligt werden.

Um die Zusammenarbeit im regionalen Verbund zu verbessern, haben in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten psychiatrisch engagierte Einrichtungsträger Gemeindepsychiatrische Verbünde (GPV) gegründet. Einige von ihnen schlossen sich mit Unterstützung der APK 2004 in einer Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG GPV) zusammen und definierten bestimmte Qualitätsstandards als Voraussetzung für die Mitgliedschaft eines GPV in der BAG. Das Land Baden-Württemberg setzt Anreize für GPV-Gründungen und hat sich in seinem PsychKHG von 2015 dazu verpflichtet, entsprechende Zusammenschlüsse von Einrichtungsträgern unter bestimmten Voraussetzungen finanziell zu fördern.

Einen anderen Weg hat das Land Niedersachsen gewählt: Dort wurden die kommunalen Gebietskörperschaften 1997 im NPsychKG gesetzlich verpflichtet, zur besseren Zusammenarbeit der Akteure Sozialpsychiatrische Verbünde (SpV) zu gründen. Die Teilnahme ist allerdings bisher freiwillig und praktisch ohne Mitwirkungspflichten, es sei denn, die Kommune vereinbart diese gesondert mit denjenigen Hilfsangeboten, für die sie Leistungsträger ist. Der SpDi führt die Geschäfte des SpV und muss im Benehmen mit ihm einen Sozialpsychiatrischen Plan (SpP) über den Bedarf und das gegenwärtige Angebot an Hilfen erstellen bzw. regelmäßig fortschreiben. Seit 2007 wurde eine Landespsychiatrie-Berichterstattung aufgebaut, auch um mit jährlich ausgewerteten Kennzahlen zu wichtigen Bausteinen der Versorgung die Kommunen bei der Erstellung ihres SpP zu unterstützen. Eine kommunale Psychiatrieberichterstattung und Versorgungsplanung könnten Motoren für die Zusammenarbeit im regionalen Verbund sein, wenn man sie verbindlich machen und partizipativ organisieren würde.