7. Planung

► Inhaltsverzeichnis Kapitel (ausklappbar)

„Natürlich kann ich Planung. Im Bericht habe ich ja Handlungsempfehlungen gegeben, das kann ja jetzt in den Gremien (Welche waren das noch mal?) ganz einfach als Blaupause dienen. Die sollen jetzt mal machen und ich bin derweil schon wieder auf den nächsten Bericht konzentriert.“

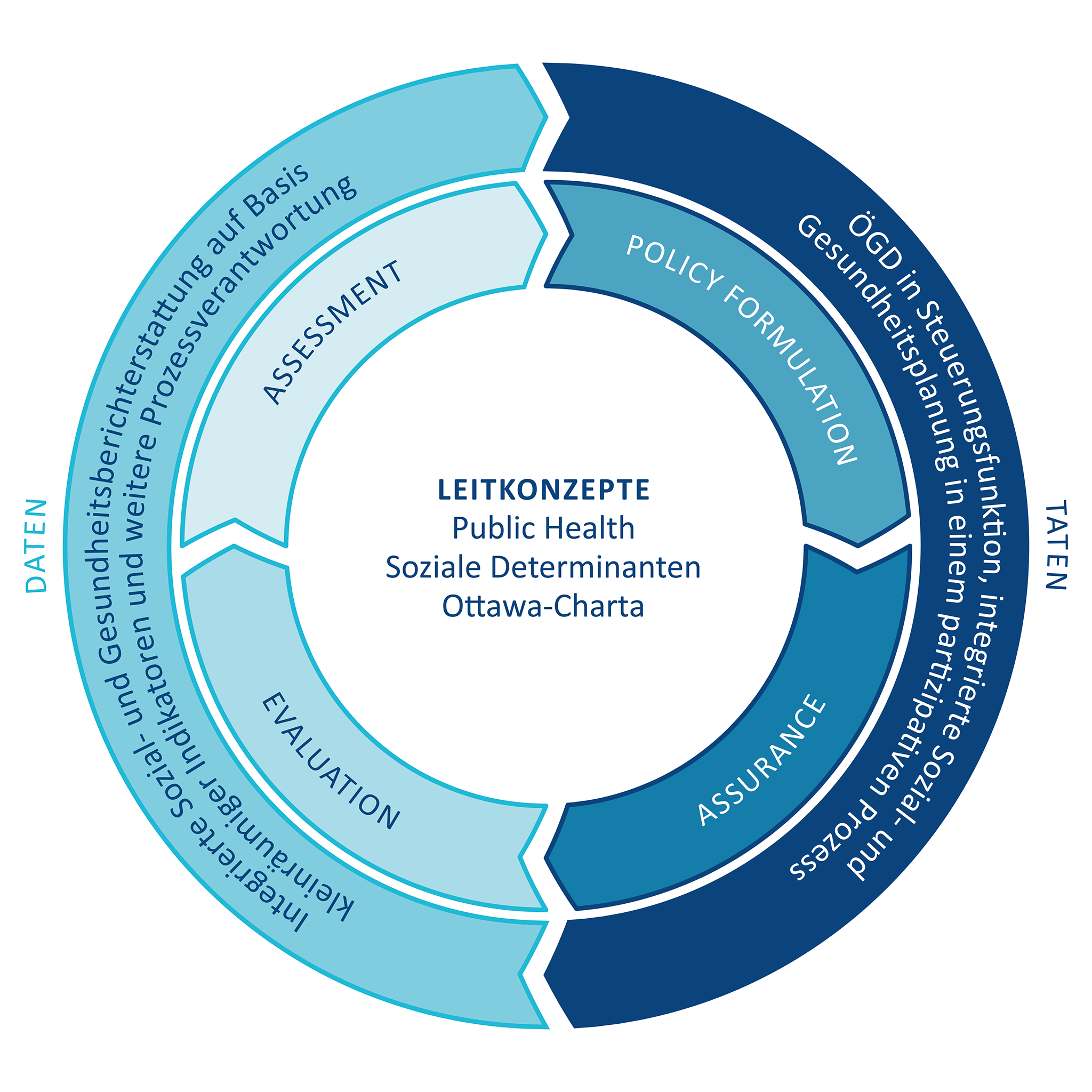

Die GBE ist kein Selbstzweck, sondern sie verfolgt das Ziel, so gesicherte und „saubere“ Informationen wie möglich für die Planung und Umsetzung sowie idealerweise das Monitoring gesundheitsschützender sowie gesundheitsförderlicher Maßnahmen bereitzustellen. GBE grenzt sich von der Medizinalstatistik gerade auch durch ihren Handlungsbezug ab, das heißt, dem Selbstverständnis nach sollten „Daten für Taten“ generiert und interpretiert werden (siehe auch Kapitel 1). Ihr Anspruch auf Planungsrelevanz macht es erforderlich, die bestehenden Planungskontexte, -ziele, -strukturen und -ebenen im Blick zu haben. In dem in Kapitel 2 vorgestellten Public Health Action Cycle wird die Rolle der GBE im Planungsprozess visualisiert. Als Gesundheitsberichterstatterin und Gesundheitsberichterstatter gilt es, den Planungsprozess zu kennen und immer mitzudenken, ähnlich wie Akteurinnen und Akteure aus der Planung die GBE als Assessment- und Evaluationsinstrument mitdenken sollten. Dies gilt sowohl für die Gesundheitsplanung an sich als auch andere kommunale Planungen. Abbildung 13 zeigt, dass die GBE in wichtige Handlungskonzepte von Public Health und insbesondere auch der Weltgesundheitsorganisation eingebettet ist. Durch ein integriertes, kleinräumiges und verständliches Berichtswesen sollen partizipative Prozesse der Entscheidungsfindung in den verschiedenen gesundheitsrelevanten Politikfeldern angestoßen werden. Der kommunale ÖGD ist dabei ein ganz zentraler Akteur, um die in der Ottawa-Charta geforderte Verzahnung unterschiedlicher politischer Handlungsfelder zur Verminderung sozial ungleicher Gesundheitschancen (WHO 1986) flächendeckend und bis auf Lebensweltebene umzusetzen.

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Gesundheitsplanung im engeren Sinne, das heißt der federführend durch den ÖGD durchgeführten Planung, wie sie in einigen Bundesländern auch gesetzlich in den Gesundheitsdienstgesetzen (GDG) der Länder verankert ist. Im zweiten Teil nimmt dieses Kapitel auch Planungsprozesse in den Blick, die anderen Ressorts obliegen und durch die GBE unterstützt oder erweitert werden können, und erläutert dies am Beispiel der Stadtplanung.

7.1. Gesundheitsplanung im ÖGD

In einer zunehmenden Zahl an Bundesländern sind dem ÖGD mittlerweile Planungsaufgaben landesgesetzlich zugewiesen (siehe auch Exkurs zu den GDG in Kapitel 3.). In weiteren Bundesländern erfolgen diesbezügliche Modellprojekte, worauf unter anderem in Kapitel 8. am Beispiel des Fachplans Gesundheit noch genauer eingegangen wird.

Gesundheitsplanung wird häufig in spezifischen Planungsgremien institutionalisiert, die vom ÖGD einzurichten und zu unterhalten sind, zum Beispiel in Kommunalen Gesundheitskonferenzen (KGK). Die Kommunalen Gesundheitskonferenzen sind meist als kommunale Gremien unter Geschäftsführung durch den ÖGD angelegt und sollen planerisch handeln, häufig mit einem direkten Bezug zum Public Health Action Cycle (Hollederer 2015). Beispielhaft dafür steht die folgende Definition der Gesundheitsplanung in Baden-Württemberg:

„Die Gesundheitsplanung ist ein langfristig angelegter interdisziplinärer Planungsprozess im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz auf Ebene von Land- und Stadtkreisen und deren Städte, Gemeinden, Stadt- und Ortsteile entlang des Public-Health-Action-Cycles zu den Handlungsfeldern Gesundheitsförderung und Prävention, medizinische Versorgung sowie stationäre und ambulante Pflege. Die Gesundheitsplanung beinhaltet die datengestützte und bedarfsgerechte Festlegung von Handlungsempfehlungen, Zielen und Maßnahmen sowie deren Umsetzung und Evaluation in den genannten Handlungsfeldern.“ (Albrich et al. 2017)

Gremien wie die KGK sind keine demokratisch legitimierten Institutionen und werden daher innerhalb der kommunalen Strukturen parallel zu den kommunalpolitischen Ausschüssen geführt (Hollederer 2015). Ihre Funktion ist deshalb normalerweise beratend, auch wenn nicht wenige nach einer gewissen Etablierung über ein vergleichsweise begrenztes Budget verfügen, das eigenständig verplant werden kann. Aufgrund des Fehlens strenger Vorgaben variiert die Zusammensetzung der Kommunalen Gesundheitskonferenzen, aber die Expertinnen und Experten entstammen üblicherweise den Feldern Gesundheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung. Entsprechend umfangreich ist auch die thematische Breite, denen sich die Planungsgremien widmen. In der Ausführungsverordnung zum Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (AV-ÖGDG) in NRW war beispielsweise ab 1999 geregelt, welche ärztlichen und sozialen Träger als Mitglied zu benennen sind und dass Institutionen beteiligt werden sollten, die inhaltlich berührt werden, etwa Einrichtungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe oder Frauenberatungsstellen. Leider wurde die Verordnung 2006 ersatzlos aufgehoben.

Für den Aufbau einer Gesundheitsplanung ist es wichtig, möglichst gute Kenntnisse über die strukturellen Bedingungen vor Ort zu gewinnen (siehe auch Kapitel 3) und sich aktiv zu vernetzen (siehe auch Kapitel 6). Eine GBE-Basis kann einen wichtigen Ausgangspunkt für den Aufbau einer Gesundheitsplanung darstellen, anderenfalls wird fast immer im Laufe der Zeit aus diesen Strukturen der Ruf nach „Daten für Taten“ laut, das heißt, die Planung stellt die Ausgangsbasis für die GBE. Um die Planung nachhaltig erfolgreich zu gestalten, gilt es, Gestaltungsspielräume zu nutzen, die sich selbst in Bundesländern ergeben, in denen planerische ÖGD-Aufgaben in den GDG definiert sind. Auf einige für das Gelingen wesentliche Faktoren wird im Folgenden eingegangen.

Mandatierung: Gesundheitskonferenzen sind als beratende Gremien angelegt. Um auch größere Ressourcenentscheidungen beeinflussen zu können, sollten Schnittstellen zu den kommunalpolitischen Gremien aufgebaut werden (siehe Kapitel 3). In der KGK selbst gilt es, ihr Mandat frühzeitig und klar zu kommunizieren, um späterer Frustration bei denjenigen vorzubeugen, denen die Rolle der KGK im kommunalpolitischen Geschehen nicht schon per Amt bekannt ist.

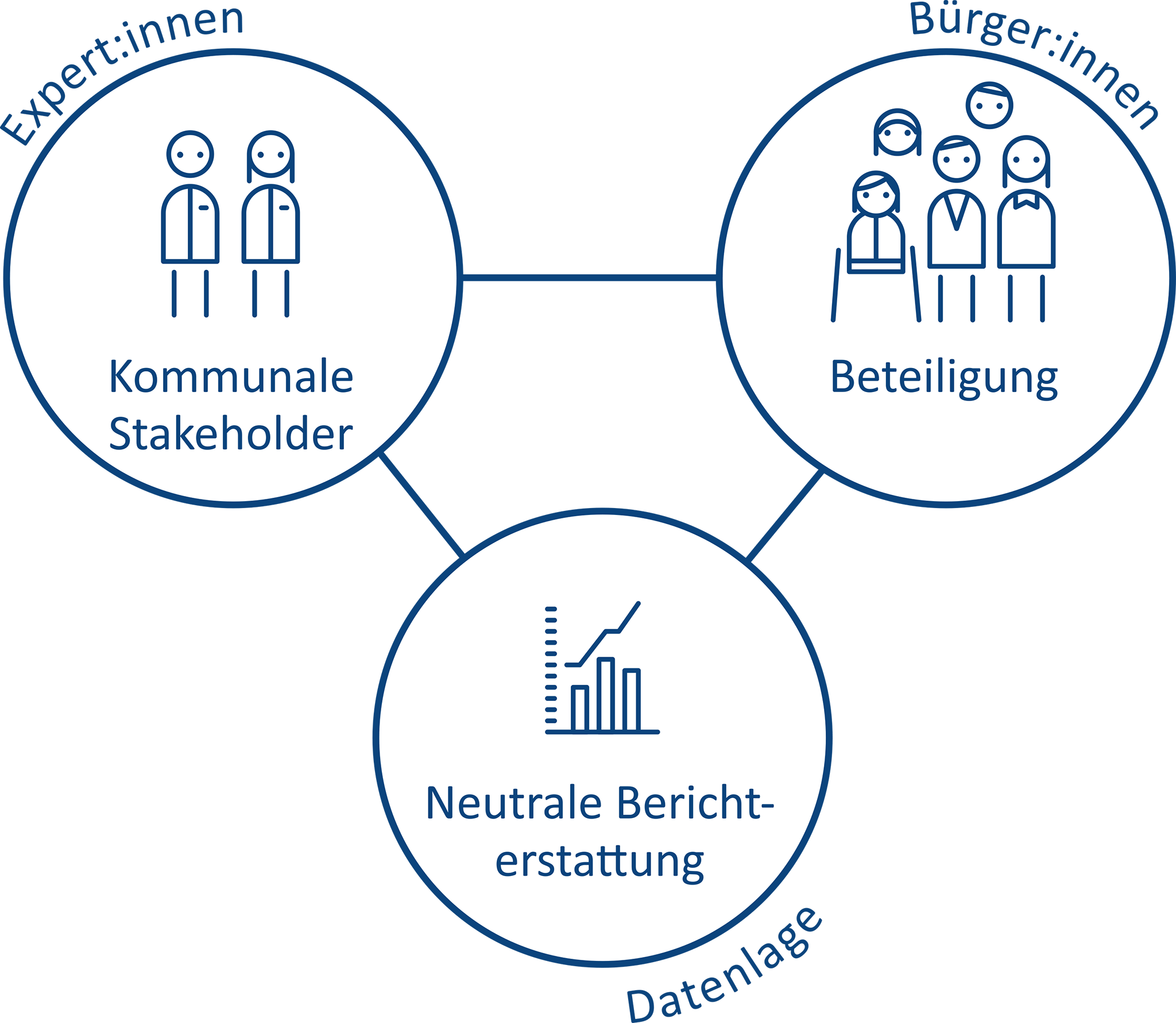

Planungsgegenstand: Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Planungsthemen sind üblicherweise vergleichsweise vage gehalten und eher als breite Korridore mit den übergeordneten Schwerpunkten Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsversorgung angelegt (Hollederer 2016). In einigen Bundesländern sind auf Landesebene Gesundheitsziele verabschiedet worden, die als konkrete Schwerpunktthemen dienen können. Diese Offenheit ist einerseits sinnvoll, damit es möglich ist, Schwerpunkte zum Beispiel auf Basis der im Rahmen der GBE ermittelten lokalen Bedarfslage setzen zu können. Der Gesundheitsplanung fehlt dadurch andererseits jedoch eine klare Zuständigkeit für ein Themenfeld, was jede Themenwahl potenziell beliebig und Planungen dadurch weniger durchsetzungsstark macht. Für die Themenwahl ist es daher günstig, diese datenbasiert zu legitimieren, das heißt auf GBE-Basis. Sinnvoll ist es darüber hinaus, die lokalen Strukturen zu berücksichtigen, das heißt konkret die Ausrichtung des zuständigen kommunalpolitischen Ausschusses im ÖGD-Dezernat sowie auch die Zusammensetzung des lokalen Expertinnen- und Expertengremiums wie beispielsweise der kommunalen Gesundheitskonferenz, sofern dieses bereits etabliert ist (siehe Kapitel 3). Bestehende kommunalpolitische gesundheitsbezogene Schwerpunktsetzungen können einen wesentlichen Ausgangspunkt darstellen (zum Beispiel lokale Gesundheitsziele oder Leitbild Gesunde Kommune, gegebenenfalls Mitgliedschaft im Gesunde Städte-Netzwerk Deutschland, mehr hierzu auch im Exkurs: Gesunde Städte-Netzwerk)). Im Sinne von HiAP ist es sinnvoll, auch bei der Themenfindung stets Integrationspotenziale der Kommunalverwaltung zu nutzen und zu fördern, etwa durch Einbindung von Sozial-, Bildungs-, Behindertenhilfe-, Altenhilfe-, Jugendhilfe-, Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsplanung (Luthe 2010). Konkret findet die Themenfindung sinnvollerweise in einem Aushandlungsprozess zwischen kommunalen Expertinnen und Experten, Bürgerinnen und Bürgern, Patientinnen und Patienten sowie Informationen aus der GBE statt (siehe Abbildung 14).

Konkrete Zusammensetzung der Planungsgremien: Auch beim Aufbau Kommunaler Gesundheitskonferenzen oder vergleichbarer gesundheitsbezogener, idealerweise intersektoral ansetzender Planungs- und Steuerungsgremien ergeben sich meist erhebliche Spielräume. Sinnvoll ist es, für ihre Zusammensetzung die gewünschten zukünftigen Themenschwerpunkte zu antizipieren. Dies sollte mindestens insoweit geschehen, dass das steuernde Gremium eine tendenziell unterschiedliche Struktur aufweisen sollte in Abhängigkeit davon, ob eher Themen der Gesundheitsförderung oder Fragen zur Gesundheitsversorgung behandelt werden sollen. Da das diesbezügliche Dilemma nicht vollständig aufzulösen ist, können die Gremien nochmals in Unterarbeitsgruppen aufgeteilt werden (Wollenberg, Reul 2019). Um verschiedene Perspektiven im Planungsgremium abbilden zu können, ist es sinnvoll, neben Expertinnen und Experten auch Vertreterinnen und Vertreter von Bürgerinnen und Bürgern und Patientinnen und Patienten einzubeziehen. Die Aktivitäten fast aller Mitglieder in einer KGK erfolgen freiwillig. Ein weiteres Kriterium kann und sollte daher das institutionelle bzw. persönliche Interesse an einer aktiven Mitwirkung im Planungsgremium darstellen, um die konstruktive Dynamik in einer KGK auch nachhaltig gewährleisten zu können. In Planungsgremien sind die häufig recht unterschiedlichen Perspektiven von Expertinnen und Experten und Bürgerinnen und Bürgern und die durch die GBE erhobene Datenbasis konstruktiv zu integrieren, wie in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht.

Form des Berichtswesens: GBE ist zwar in allen GDG der Länder verankert, sie wird aber nicht überall durchgeführt, und die Aufgabe ist kaum durch klare Vorgaben präzisiert. Nicht selten führt die Etablierung einer kommunalen Gesundheitsplanung im zweiten Schritt zur Intensivierung der GBE, da die vage thematische Zuständigkeit der Planungsgremien dadurch erheblich an rationaler Legitimation gewinnt. Sinnvoll ist häufig ein Zusammenspiel sowohl fachlicher als auch politischer Gremien und GBE, indem Berichtsimpulse aus den Gremien aufgenommen und Berichte wiederum zum Beispiel an die Gesundheitskonferenz, den Stadtrat oder Landkreistag adressiert werden. Abhängig von der Zusammensetzung der Gremien ist es dennoch sinnvoll, sich in der GBE Freiheitsgrade zu erhalten, um auch anderweitige Impulse geben zu können. In diesem Zusammenhang wird seit einigen Jahren auch – analog zu anderen kommunalen Fachplanungen – die Etablierung des Fachplans Gesundheit als ein integriertes, prozess- und maßnahmenorientiertes kommunales Planungsinstrument diskutiert (Claßen, Mekel 2020), worauf in Kapitel 8 noch genauer eingegangen wird.

Ressourcensteuerung: Die zunächst mal meist vagen Zuständigkeiten der durch den ÖGD eingerichteten Planungsgremien spiegeln sich auch auf der Ressourcenebene wider (Hollederer 2015). Planung bedeutet themenbezogene Ressourcensteuerung, bei diesen Ressourcen handelt es sich meist um Finanzmittel oder aber Arbeitsschwerpunkte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gesetzlich ist eine Zuständigkeit für eine solche Ressourcensteuerung innerhalb des ÖGD nicht angelegt, das heißt, die KGK (oder gegebenenfalls ein vergleichbares Gremium des ÖGD) muss sich diese Rolle und somit streng genommen ihre Relevanz meist erst erarbeiten. Grundsätzlich bestehen hierfür verschiedene Möglichkeiten. Häufig wird die KGK mit einem vergleichsweise begrenzten eigenen Budget aufgebaut, mit dem Schwerpunkte verfolgt werden können. Um nachhaltig eine befriedigende Arbeit des Gremiums zu gewährleisten, ist dies jedoch üblicherweise zu knapp bemessen. Daher werden häufig parallel kommunale Planungen beratend angestoßen und unterstützt, über die dann zuständigkeitshalber in den kommunalpolitischen Gremien entschieden wird (siehe auch Kapitel 3 und Kapitel 7). Nicht selten werden darüber hinaus themenbezogen Ressourcen einzelner Mitglieder der KGK akquiriert, häufig gelingt es auch, Mischfinanzierungen aus mehreren der genannten Quellen zu realisieren. Eine wertvolle Möglichkeit hat sich diesbezüglich durch das Präventionsgesetz (PrävG) ergeben, indem gesetzliche Krankenversicherungen einen Teil ihrer PrävG-Mittel über einen Verfügungsfond in Präventionsprojekte der KGK einspeisen können. Dies ist jedoch bisher nur in wenigen Bundesländern institutionalisiert und hängt somit stark von der Kooperation der Akteure vor Ort ab. Für die durch den ÖGD betriebenen Planungsgremien wäre eine bundesweite Institutionalisierung sehr wertvoll, da damit eine eindeutige Zuständigkeit der Planungsgremien für eine umgrenzte Ressourcensteuerung fixiert würde. Da der kommunale ÖGD als größter Public-Health-Akteur über einen direkten Zugang zu wesentlichen Lebenswelten verfügt, wäre dies ebenso inhaltlich zu begrüßen. Darüber hinaus würde diese Struktur auch einen nachhaltigen Betrieb der KGK deutlich vereinfachen und die Etablierung bundesweiter Standards für die Planung ermöglichen (Szagun et al. 2016; Starke et al. 2018).

2014 resümiert Hollederer zum Stand der Gesundheitskonferenzen Folgendes:

„Die Gesundheitskonferenzen bieten viele Ansatzpunkte für ein kommunales oder regionales Gesundheitsmanagement, bergen aber das Risiko geringer Wirksamkeit. Sie können mangels Regulierungskompetenzen die bestehenden Interessens- und Verteilungskonflikte und Systemprobleme nicht aufheben, sondern diese nur konsensual in eigener Zuständigkeit über die Einflussmöglichkeiten ihrer Mitglieder abmildern. Die Gesundheitskonferenzen ergänzen lediglich die vorhandenen Steuerungssysteme und Strukturen. Sie benötigen als ‚harteʻ Einflussfaktoren ausreichende Anschubinvestitionen, Ressourcen und günstige Rahmenbedingungen. Der Erfolg ist darüber hinaus stark von ,weichenʻ Faktoren wie Vorsitz und Führung, Moderation, Geschäftsstelle sowie vom Agenda-Setting abhängig.“ (Hollederer 2015)

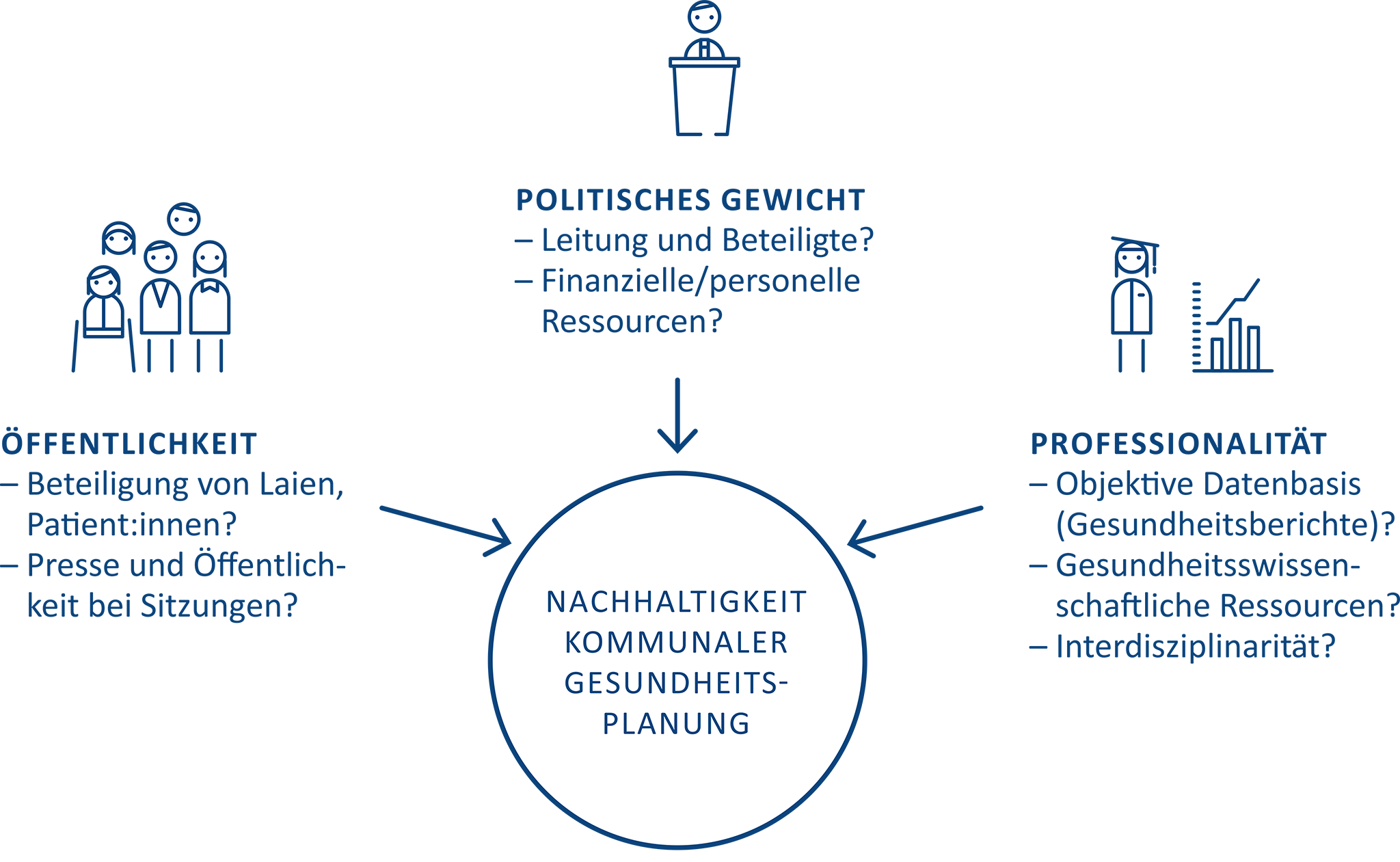

Entsprechend gilt es für den nachhaltigen Betrieb einer Gesundheitskonferenz, vor allem ihre Wirksamkeit und damit Relevanz sicherzustellen, um Frustration und Ermüdungserscheinungen bei den beteiligten Akteurinnen und Akteuren zu vermeiden. Aufgrund der Rahmenbedingungen vor allem bezüglich Zuständigkeit und Finanzierung ist dies herausfordernd, aber der Aufwand lohnt allein schon aufgrund der verbesserten organisations- und professionsübergreifenden Kooperation (Hollederer 2016). Wesentliche Einflussgrößen darauf, die beim Betrieb des Gremiums beachtet werden können, liegen im politischen Gewicht, der wahrgenommenen Professionalität und dem Einbezug der Öffentlichkeit:

-

Einbezug der Öffentlichkeit: Da institutionelle Interessens- und Zuständigkeitskonflikte innerhalb der Planungsgremien nicht aufgehoben sind, spielt der Einbezug der Öffentlichkeit eine nicht zu vernachlässigende Rolle für ihren nachhaltigen Betrieb. Eine destruktiv wirkende Dominanz von Partikularinteressen kann in von der Öffentlichkeit abgeschotteten Gremien ungeschminkter zutage treten und diese entscheidend hemmen. Das gezielte Hinzuziehen von Öffentlichkeit kann es somit erleichtern, Gemeinwohlinteressen gegenüber Partikularinteressen in der Gremienarbeit mehr Gewicht zu verleihen. Diese Öffentlichkeit kann durch mediale Präsenz sowie den Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern sowie Patientinnen und Patienten bis auf die Arbeitsebene hergestellt werden (Szagun, Kiß 2002).

-

Politisches Gewicht: Das politische Gewicht lässt sich durch die Leitung und sichtbaren Zuständigkeiten bzw. Ressourcenverantwortung des Gremiums erhöhen. Bestenfalls erfolgt zum Beispiel die Leitung der KGK durch die kommunale Spitze, wodurch gleichzeitig die Schnittstelle zu den kommunalpolitischen Gremien optimiert wird. Auch der personelle Ressourceneinsatz zum Betrieb der KGK sowie eine eigenverantwortliche Ressourcenverantwortung erhöhen sichtbar nach außen das Gewicht, dass ihr seitens der Kommunalpolitik beigemessen wird (Albrich et al. 2017).

-

Professionalität: Eng mit oben genanntem Ressourceneinsatz verbunden ist die Professionalität der Arbeit des Planungsgremiums und seiner Grundlagen. Dazu gehört einerseits der Einsatz von Personal, das hinsichtlich Qualifikationsgrad und Professionalität als Gegenüber zu den vielfach hoch qualifizierten Mitgliedern von KGKen geeignet ist. Andererseits dient auch die GBE als Investition in die Professionalität der Arbeit und Rationalität der Diskussionen innerhalb des Gremiums. Weitere Professionalisierungsoptionen ergeben sich durch die sichtbare Integration anderer kommunaler Planungsfelder in die KGK und die aktive Mitwirkung der Amtsleitung an den Planungsprozessen.

Auch in den Fällen, in denen die GBE nicht als planungsvorbereitendes Instrument im Mittelpunkt steht, liefert sie wichtige Informationen für übergreifende Planungen, zum Beispiel im Rahmen der Kommunal- und Quartiersentwicklung oder der Umwelt-, Sozial- und Jugendhilfeplanung (siehe auch Kapitel 5). Um sich adäquat in diese Planungen einbringen zu können, sollten Gesundheitsberichterstatterinnen und Gesundheitsberichterstatter die bestehenden Planungskontexte, -ziele, -strukturen und -ebenen nicht nur im Blick haben, sondern auch entsprechend zu bewerten wissen.

Im Folgenden wird – beispielhaft für den kommunalen Planungsbereich – dargestellt, in welchen Kontexten die GBE hilfreich bis zentral sein kann und welche Bedingungen ideal sind, um die GBE beispielsweise im Kanon städtebaulicher Planungskontexte zu positionieren und zu stärken.

7.2. Gesundheitsplanung mit dem ÖGD: Gesundheitsorientiert planen, um Health in All Policies zu realisieren

In Kapitel 2 wurde bereits beschrieben, welche unterschiedlichen Faktoren die menschliche Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen können und somit als Gesundheitsdeterminanten wirksam werden. Zahlreiche Faktoren wirken hierbei von außen über die Lebensumwelt (gemeinhin definiert als soziale, kulturelle, baulich-technisch gestaltete und natürliche Umwelt) auf uns ein. Da die Verhältnisse, in denen Menschen aufwachsen und leben, mittel- und langfristig das Verhalten von Individuen und Bevölkerungsgruppen substanziell beeinflussen können, stehen verhältnispräventive Maßnahmen heutzutage stark im Fokus von Prävention und Gesundheitsförderung und münden oftmals in Aktivitäten der Gesundheitsplanung. Bezeichnend ist jedoch, dass zahlreiche Gesundheitsdeterminanten und insbesondere jene Faktoren, die mit unserer Lebensumwelt zusammenhängen, nicht von einem Ressort allein beeinflusst oder gar gesteuert werden können. Neben Gesundheit müssen hier weitere Politikfelder und Gesellschaftsbereiche mitbedacht werden: Verkehr, Umwelt, Bildung, Soziales, Jugendhilfe oder Verbraucherschutz – die Reihe ließe sich (fast) beliebig erweitern. Die Stadt- und Raumplanung und -entwicklung stehen als sogenannte vermittelnde bzw. zusammenführende Planung häufig im Zentrum kommunaler Planungen. In all diesen Ressorts werden vielfach Prozesse angestoßen und Entscheidungen getroffen, die von hoher Relevanz für Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung sein können. Dieses Dilemma wurde bereits in der Ottawa-Charta der WHO (1986) beschrieben und mündete in der Benennung unterschiedlicher lebensweltlicher Zugänge (Settings, unter anderem das Setting Kommune, vgl. Kapitel 7) sowie in der Forderung des Health-in-All-Policies-Ansatzes (HiAP), auf den wir in Kapitel 2 schon kurz eingegangen sind.

HiAP ist letztlich eine Strategie, um gesundheitsrelevante Prozesse und Entscheidungen auf unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Ebenen systematisch zu erfassen, sichtbar zu machen und darauf hinzuwirken, gesundheitsrelevante Auswirkungen, sowohl gesundheitsförderliche wie gesundheitsabträgliche, bei Entscheidungen quer durch alle Politikfelder mit zu berücksichtigen. Gleichzeitig sollen idealerweise Wege aufgezeigt werden, wie eine verbesserte Gesundheitsförderung oder -versorgung in anderen Politikfeldern helfen kann, die jeweiligen Zielsetzungen zu erreichen und damit eine Win-win-Situation für alle beteiligten Partner herzustellen. Übergreifendes Ziel ist eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik, um die Gesundheit der Bevölkerung und gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern (Böhme, Reimann 2018; Böhm et al. 2020).

HiAP und der Anspruch einer gesundheitsfördernden Gesamtplanung eröffnen dem ÖGD gleich einer Spinne im Netz die Möglichkeit, eine aktive Rolle bei der Gestaltung einzunehmen und diese basierend auf der GBE mitzugestalten. Dies entspricht auch der gesetzlich verankerten Aufgabe der Koordination und Steuerung innerhalb der Kommune.

7.2.1. Gesundheit im kommunalen Planungskontext am Beispiel der gesundheitsförderlichen Stadtentwicklung

Eine wesentliche Aufgabe der Kommunen liegt in der Daseinsvorsorge, sprich einer staatlich garantierten Grundversorgung, die als Leitprinzip auf dem Gedanken der in Artikel 72 im Grundgesetz festgehaltenen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse basiert. In allen Lebensphasen gilt es, gesundheitliche Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen anzustreben und hierbei insbesondere sozial benachteiligte Gruppen in den Blick zu nehmen. Kommunen sind insofern entscheidende Akteure vor Ort, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen und damit auch die Gesundheit der Bevölkerung durch abgestimmte Planung und Steuerung zu beeinflussen.

In jeder Kommune gibt es unterschiedliche Ausgangslagen und spezifische Bedarfe in Abhängigkeit von den soziodemografischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen. Gerade auch innerhalb von Kommunen, das heißt auf der kleinräumigen Ebene von Städten und Gemeinden, des Stadt- und Ortsteils oder des Quartiers, gibt es teilweise große Unterschiede. Allerdings darf bei dieser Betrachtung nicht übersehen werden, dass es auch zwischen Kommunen und insbesondere zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten zum Teil erhebliche Unterschiede gibt – zum Beispiel bezüglich Datenquantität und -qualität, Informationsdichte oder verfügbaren Netzwerken. Stets sollte geprüft werden, welche Potenziale bestehen im Hinblick auf eine Datenintegration, eine integrierte Berichterstattung und letztlich eine integrierte Planungsaktivität. Umso bedeutsamer sind der Auf- und Ausbau der Gesundheitsberichterstattung und die Vernetzung mit anderen Akteurinnen und Akteuren (siehe auch Kapitel 6), um als ÖGD die Aufgaben der Steuerung und der Koordination datenbasiert wahrnehmen zu können.

Dies erfordert den intersektoralen Brückenschlag und gegebenenfalls Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Sektoren, die sich im Idealfall gegenseitig ergänzen, allerdings auch in Konkurrenz stehen können. Gleichzeitig ist möglichst frühzeitig zu klären, welche Rolle dem kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienst und weiteren gesundheitsbezogenen Dienstleistern zukommt. Vor diesem Hintergrund wird in der jüngeren Vergangenheit die Kommune vermehrt als Dachsetting mit dem Begriff Setting Kommune thematisiert, um zu verdeutlichen, dass die Kommune ein gesellschaftspolitischer Handlungsraum ist, mit dem Ziel, die Gesundheitschancen in einer Kommune nachhaltig zu verbessern.

„Das Setting Kommune (Setting Community) versteht sich als Sozialraum und Ressource, in dem die sozialen Netzwerke der Gemeinschaft gestärkt werden und in dem durch eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik systemische Veränderungen in der kommunalen Politik und in den kommunalen Institutionen vorangebracht werden sollen.“ (Trojan, Süß 2009)

Zudem wird zunehmend auf das grundgesetzlich verbriefte Recht aller Kommunen in Deutschland verwiesen, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“ (Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz). Bezogen auf die Gesundheitsförderung haben die Kommunen selbst eine Schlüsselfunktion. Demnach ist es

„..grundsätzlich Aufgabe der Kommunen, einen gesundheitsförderlichen Entwicklungsprozess anzustoßen, zu koordinieren und zu leiten. In diesen sind immer auch andere verantwortliche Akteure einzubinden.“ GKV-Spitzenverband 2018, S. 31)

Zusammenfassend kann man festhalten: Wenn Kommunen eine gesundheitsförderliche Stadtentwicklung in urbanen Räumen, Gemeinden und anderen Verbünden vorantreiben möchten, sind einige Grundprinzipien dringend zu bedenken (LZG.NRW 2019). So braucht es

-

das Bewusstsein, dass die Auswirkungen von Planungsaktivitäten auf Mensch und Umwelt im Zentrum umfassender Betrachtungen und Interventionen stehen müssen, da jede Maßnahme letztendlich gesundheitsbedeutsam ist. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, wie sich Strategien, Planungen und die Umsetzung konkreter Maßnahmen auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Lebensqualität von Individuen und Bevölkerungsgruppen auswirken;

-

das Verständnis, dass vielfältige Faktoren in Wechselwirkung miteinander stehen und sowohl die Gesundheit einzelner Menschen als auch ganzer Bevölkerungsgruppen beeinflussen;

-

die Einsicht, dass Wechselwirkungen zwischen den zahlreichen Faktoren auf allen Ebenen bestehen, sodass eine Intervention auf einer Ebene alle anderen Ebenen beeinflusst (im Positiven wie auch im Negativen);

Letztlich braucht es eine gesundheitsfördernde kommunale Gesamtpolitik für das Gelingen einer erfolgreichen gesundheitsförderlichen Kommunalentwicklung. Diese Idee wird oft von Kommunen aufgegriffen, die Mitglied im deutschen Gesunde Städte-Netzwerk sind (siehe auch Exkurs: Gesunde Städte-Netzwerk). Um das Setting Kommune in diesem Sinne weiterentwickeln zu können, ist eine an die jeweilige Ausgangslage angepasste, evidenzinformierte und gut durchdachte strategische Planung und Steuerung unerlässlich. Hierzu müssen die ermittelten gesundheitlichen Belange, Bedürfnisse und Bedarfe der Bewohner der Kommune aufgegriffen, ganz im Sinne der GBE in ihrer räumlichen und sozialen Differenzierung dargestellt, analysiert, priorisiert und in kommunalpolitisch abgestimmte, realistische Ziele, Strategien und Maßnahmenplanungen überführt werden. Um ein gesundheitsförderliches Setting Kommune als Zielgröße realisieren und bespielen zu können, ist es sehr hilfreich, eine gesundheitsfördernde kommunale Gesamtpolitik entsprechend der Zielsetzung von Health in All Policies zu stärken (Böhme, Reimann 2018; Trojan, Süß 2009)

Exkurs: Gesunde Städte-NetzwerkIm Juni 1989 in Frankfurt am Main von zehn Städten und einem Kreis gegründet, umfasst das Gesunde Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 90 Mitgliedskommunen, darunter 45 Großstädte, 9 Berliner Bezirke, eine Region, 12 Landkreise, 27 mittlere Städte und Gemeinden, mit insgesamt über 24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Ziele des Gesunde Städte-Netzwerks basieren auf der Ottawa-Charta, dem Dokument der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung vom 21. November 1986 (WHO 1986). Das Gesunde Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Kommunen und dient als Lern-, Aktions- und Diskussionsinstrument, mit dem die beteiligten Kommunen ihre eigene Arbeit unterstützen und sich gegenseitig bereichern können. Über uns – Das Gesunde Städte-Netzwerk (gesunde-staedte-netzwerk.de) |

Folgender Hinweis sollte jedoch nicht fehlen: Es wäre stark verkürzt, vorhandene Defizite des Planungsalltags einzig mit Blick auf die Berücksichtigung gesundheitlicher Belange zu betonen, denn zahlreiche kommunale Planungen berücksichtigen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und in einer langjährigen Planungstradition stehend bereits heute vielfältige gesundheitsrelevante Aspekte. Dies betrifft zum Beispiel die Stadtplanung und Stadtentwicklung, die Umweltplanung oder auch den Immissionsschutz (Rodenstein 2012; LZG.NRW 2019). Allerdings spiegeln die benannten Aspekte bislang vor allem den Gesundheitsschutz wider und dienen insofern vornehmlich der Gefahrenabwehr oder Gefahrenminimierung. Insofern können diese Planungen am ehesten als gesundheitssensible Planungen (gegebenenfalls mit ÖGD-Beteiligung) betitelt werden. Von einer evidenzinformierten gesundheitsorientierten Planung auf Basis der GBE und im Sinne des HiAP-Ansatzes ist dies jedoch noch ein gutes Stück entfernt.

7.2.2. Städtebauliches Planungsverständnis im Wandel

Aktuell vollzieht sich in der städtebaulichen Planungspraxis ein grundlegender Wandel (Claßen 2020). So sind zu den traditionellen Planungsinstrumenten der Stadtplanung und -erneuerung weitere, zumeist integrierte und integrierende Ansätze hinzugetreten. Städtebauförderungsprogramme (zum Beispiel das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt bzw. seit 2020 Sozialer Zusammenhalt) fordern zunehmend auch die Schaffung sozial gerechter und gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen, insbesondere in Quartieren. Folglich werden Kooperationen mit anderen kommunal planenden Akteuren aufgebaut, zum Beispiel der Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung sowie vereinzelt auch der GBE und der Gesundheitsplanung (Böhme, Reimann 2018; Baumgart et al. 2018). Häufig stehen diese Kooperationen im Zusammenhang mit einer kommunalpolitischen Programmatik, bei der zum Beispiel eine gesunde Kommune und die Orientierung an einem Gesundheitszieleprozess explizite Leitbilder sind. In diesen Fällen vollzieht sich der Wandel von einer primär gesundheitssensiblen zu einer gesundheitsförderlich ausgerichteten, gleichwohl Risiken und Chancen adressierenden und damit dem Health-in-All-Policies-Ansatz nahestehenden gesundheitsorientierten Planung. Da überall schnell die Frage nach der Verfügbarkeit und vor allem Interpretationshilfe kleinräumiger gesundheitsbezogener Daten und Informationen aufkommt, bietet dies eine große Chance für die kommunale GBE, sich als Dienstleister, aber ebenso als zentrale planungsvorbereitende Instanz in Position zu bringen.

Über Jahrzehnte waren settingbezogene Ansätze der Verhältnisprävention und Gesundheitsförderung aufgrund der schwierigen Gesetzgebungskompetenzen im deutschen Gesundheitssektor weitestgehend nicht rechtsverbindlich geregelt. Mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes 2015 und mit dem novellierten Leitfaden Prävention des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen wird der Kommune insgesamt sowie auch den kommunalen Quartieren als übergreifendem Setting Kommune besondere Aufmerksamkeit geschenkt (GKV-Spitzenverband 2018). Das ermöglicht dem ÖGD und insbesondere den kommunalen Gesundheitsämtern, das Thema Gesundheit im Sinne von Health in All Policies mancherorts mit eigenen Fördermitteln im Rahmen integrierter kommunaler Entwicklungsstrategien einzubringen und als wichtiger Akteur einer raumwirksamen gesundheitsorientierten Planung wahrgenommen zu werden (Böhme, Reimann 2018).

Alles in allem lassen sich die aktuellen Entwicklungen in der gesundheitsorientierten Planung in der Kommune auf diese verkürzte Formel bringen: Die Stadtplanung nimmt eine ressourcenschonende, gesundheitssensible Stadterneuerung im Bestand in den Blick, während im öffentlichen Gesundheitsdienst die Gesundheitsförderung im Setting Kommune als Aufgabe den Gesundheitsschutz ergänzt. Beides trifft sich auf kleinräumiger (Quartiers-)Ebene und basiert idealerweise auf Daten der kommunalen GBE sowie weiterer Quellen integrierter Berichtssysteme ganz im Sinne von „Daten für Taten“.

7.3. Weiterführende Informationen

Gesundheitsplanung im ÖGD

-

Albrich, C; Brandeis, B; Erb, J et al. (2017): Handlungsempfehlungen für den Aufbau einer Gesundheitsplanung im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Ergebnisse eines Pilotvorhabens in Baden-Württemberg. Stuttgart, 2017.

-

Hollederer, A (2015): Gesundheitskonferenzen in Deutschland. Ein Überblick. In: Gesundheitswesen 77 (3), S. 161–167. DOI: 10.1055/s-0033-1361109.

-

Rosenbrock, R (1995): Public Health als Soziale Innovation. In: Das Gesundheitswesen 57 (3), S. 140–144.

Gesundheits- und Stadtentwicklung

-

AGGSE – Arbeitsgruppe gesundheitsfördernde Gemeinde- und Stadtentwicklung (2020): Empfehlungen für eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Stadtentwicklung: Fünf Thesen. Berlin. Online verfügbar unter https://difu.de/sites/default/files/archiv/projekte/aggse_thesen_2020-03-09.pdf, zuletzt geprüft am 15.08.2023.

-

Bär, G; Böhme, C; Reimann, B (2009): Kinder- und jugendbezogene Gesundheitsförderung im Stadtteil. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik.

-

Baumgart, S; Köckler, H; Ritzinger, A; Rüdiger, A (Hg.) (2018): ARL-Forschungsbericht „Planung für gesundheitsfördernde Städte“. Hannover (Forschungsberichte der ARL, 08).

-

Böhme, C; Kliemke, C; Reimann, B; Süß, W. (Hg.) (2012): Stadtplanung und Gesundheit. Bern: Hans Huber.

-

Bolte, G; Bunge, C; Hornberg, C; Köckler, H. et al. (Hg.) (2012): Umweltgerechtigkeit. Chancengleichheit bei Umwelt und Gesundheit: Konzepte, Datenlage und Handlungsperspektiven. Bern: Hans Huber.

-

Bucksch, J; Claßen, T; Budde, S; Geuter, G (2012): Bewegungs- und gesundheitsförderliche Kommune. Evidenzen und Handlungskonzept für die Kommunalentwicklung – ein Leitfaden. Düsseldorf.

-

Fabian, C; Driling, M; Niermann, O; Schnur, O. (2017): Quartier und Gesundheit. Wiesbaden: Springer.

-

Reimann, B; Böhme, C; Bär, G. (2010): Mehr Gesundheit im Quartier. Prävention und Gesundheitsförderung in der Stadtteilentwicklung. Berlin (Edition Difu, Bd. 9).

-

Trojan, A; Süß, W (2011): Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik/Healthy Public Policy. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. Köln: BZgA, S. 133–136.

7.4. Literaturverzeichnis Kapitel 7. – Planung

-

Albrich, C; Brandeis, B; Erb, J; Hellmann, V; Wallus, L; Firsching, M et al. (2017): Handlungsempfehlung für den Aufbau einer Gesundheitsplanung im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Ergebnisse eines Pilotvorhabens in Baden-Württemberg. Hg. v. Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Stuttgart.

-

Baumgart, S; Köckler, H; Ritzinger, A; Rüdiger, A (2018): Gesundheitsförderung – Ein Aktuelles Thema Für Raumplanung Und Gesundheitswesen. Einführung. In: Baumgart, S; Köckler, H; Ritzinger, A; Rüdiger, A (Hg.): Planung für gesundheitsfördernde Städte. Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung Leibniz-Forum für Raumwissenschaften (Forschungsberichte der ARL, 08), S. 5–19.

-

Böhm, K; Bräunling, S; Geene, R; Köckler, H (Hg.) (2020): Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Konzept Health in All Policies und seine Umsetzung in Deutschland. Wiesbaden: Springer VS.

-

Böhme, C; Reimann, B (2018): Integrierte Strategien kommunaler Gesundheitsförderung. Rahmenbedingungen, Steuerung und Kooperation. Ergebnisse einer Akteursbefragung. Hg. v. Deutsches Institut für Urbanistik. Berlin. Online verfügbar unter https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/249465, zuletzt geprüft am 15.08.2023.

-

Claßen, T (2020): Gesundheitsförderliche Stadtentwicklung. In: Informationen zur Raumentwicklung 47 (1), S. 4–17. Online verfügbar unter https://elibrary.steiner-verlag.de/article/99.105010/izr202001000401, zuletzt geprüft am 15.08.2023.

-

Claßen, T; Mekel, O: Fachplan Gesundheit und Leitfaden Gesunde Stadt – Instrumente für eine gesundheitsorientierte kommunale Planung in Nordrhein-Westfalen. In: Böhm, Bräunling et al. (Hg.) 2020 – Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, S. 397–405.

-

GKV-Spitzenverband (2018): Leitfaden Prävention nach § 20 Abs. 2 SGB V und Leitfaden Prävention nach § 5 SGB XI.

-

Hollederer, A (2015): Gesundheitskonferenzen in Deutschland: ein Überblick. In: Gesundheitswesen 77 (3), S. 161–167. DOI: 10.1055/s-0033-1361109.

-

Hollederer, A (2016): Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus in Deutschland: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitäten. In: Public Health Forum 24 (1), S. 22–25. DOI: 10.1515/pubhef-2016-0008.

-

Luthe, E-W (2010): Kommunale Gesundheitslandschaften. Teil 1. In: NDV, S. 304–310.

-

LZG.NRW (2019): Leitfaden Gesunde Stadt. Hinweise für Stellungnahmen zur Stadtentwicklung aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst. 2 überarbeitete Auflage. Unter Mitarbeit von H Baumeister, A Rüdiger, H Köckler, T Claßen, J Hamilton, M Rüweler et al. Hg. v. Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Bielefeld.

-

MfAS-BW (2010): Bericht der Projektgruppe Kommunale Gesundheitskonferenzen. Unter Mitarbeit von Roller, G; Firsching, M. Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg, AG Standortfaktor Gesundheit des Gesundheitsforums Baden-Württemberg. Reutlingen (Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg).

-

Rodenstein, M (2012): Stadtplanung Und Gesundheit – Ein Rückblick auf Theorie und Praxis. In: Böhme, C; Kliemke, C; Reimann, B; Süß, W (Hg.): Handbuch Stadtplanung und Gesundheit. 1. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber, S. 15–26.

-

Starke, D; Arnold, L; Fertmann, R; March, S; Moebus, S; Terschüren, C; Szagun, B (2018): Methodische Herausforderungen der Präventionsberichterstattung. In: Das Gesundheitswesen 80 (8-09), S. 732–740. DOI: 10.1055/a-0665-6249.

-

Szagun, B; Kiß, B (2002): Der ÖGD als Koordinator in der gesundheitlichen Versorgung. In: Blickpunkt öffentliche Gesundheit 18 (4), S. 1–2.

-

Szagun, B; Kuhn, J; Starke, D (2016): Kommunale Gesundheitsförderungspolitik und das Präventionsgesetz. In: Präv Gesundheitsf 11 (4), S. 265–270. DOI: 10.1007/s11553-016-0563-0.

-

Trojan, A; Süß, W (2009): Prävention Und Gesundheitsförderung in Kommunen. In: Hurrelmann, K; Klotz, T; Haisch, J (Hg.): Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung. 2. Aufl. Bern: Huber, Hans (Lehrbuch Gesundheitswissenschaften), S. 336–346.

-

WHO (1986): Ottawa-Charter for Health Promotion.

-

Wollenberg, B; Reul, R (2019): Gesundheit – Kernkompetenz der Kommunen: 3 Jahre Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“. In: 69. Wissenschaftlicher Kongress des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und des Bundesverbandes der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BZÖG) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP). Der Öffentliche Gesundheitsdienst: Mitten in der Gesellschaft. Kassel, Hessen, 04.04.2019–04.06.2019: Georg Thieme Verlag KG (Das Gesundheitswesen).